Dernière exposition du Musée Juif de Belgique avant la fermeture pour travaux fin 2024, Passage est une réflexion sur l’idée de transformation. Elle explore la manière dont le spirituel se mêle à la vie profane, comment le rite s’allie à l’ordinaire, ce qu’il se passe quand l’intime et le collectif se nouent.

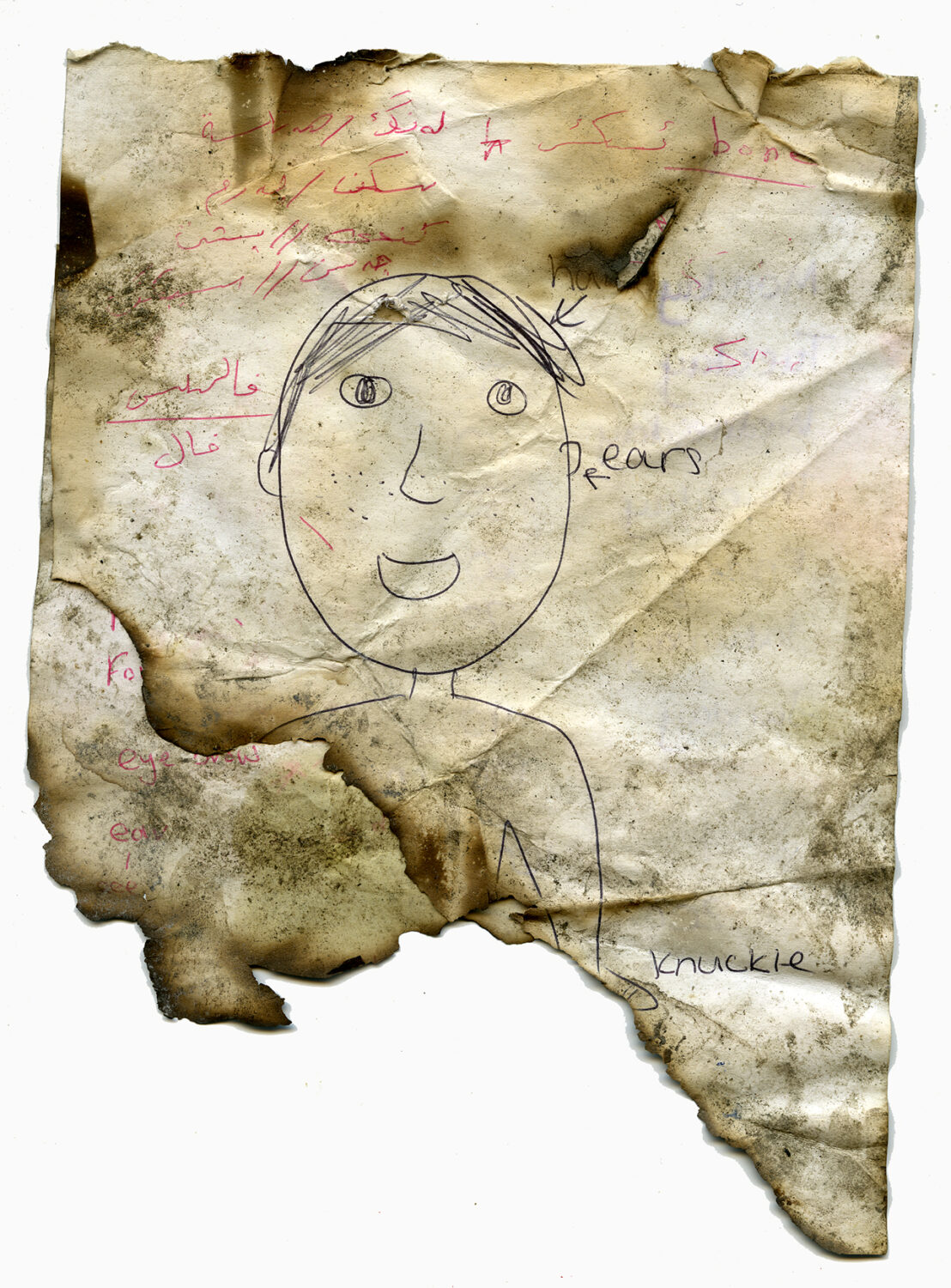

L’exposition se compose de trois parcours complémentaires. Le premier nous plonge dans l’univers de Charlemagne Palestine. Dans une installation intitulée « AA BATT BEARR BARR MITZVAHH INN MESHUGAHLANDDD », l’artiste réinterprète le passage à l’âge adulte dans la tradition juive. Ancré dans l’héritage du schmattès, mot yiddish qui désigne le chiffon ou la fripe, il réinvente les gestes de collecte, de couture et de raccommodage du tissu qui marquent l’histoire des mondes juifs.

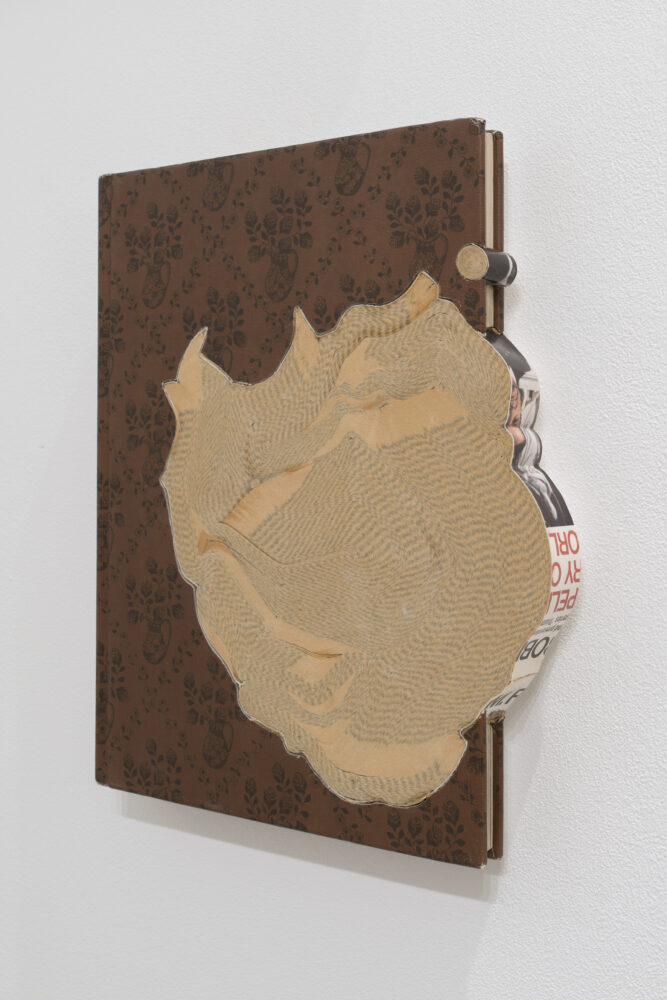

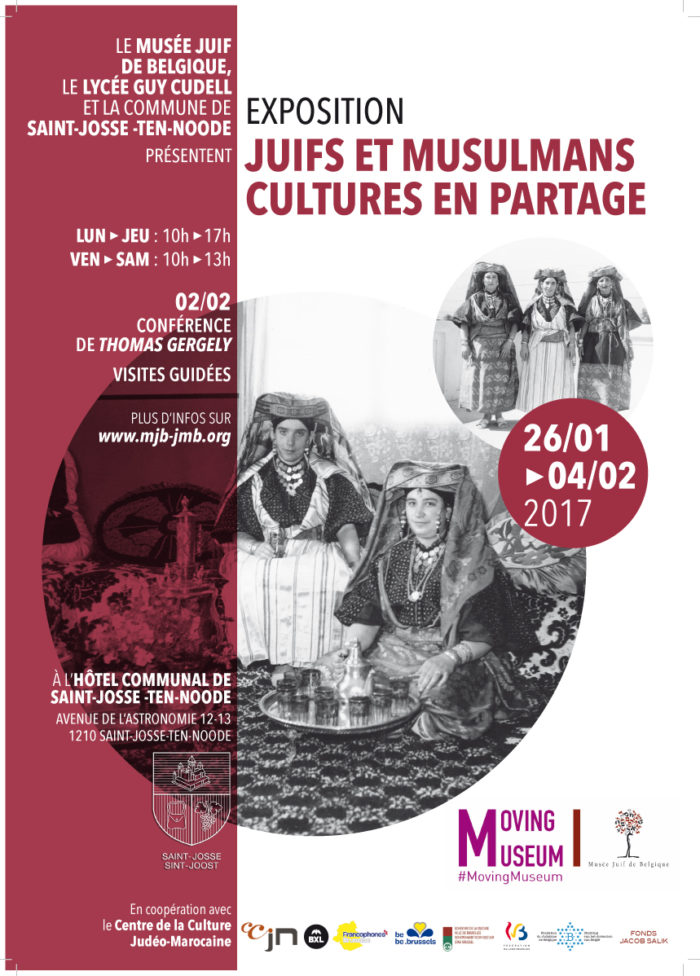

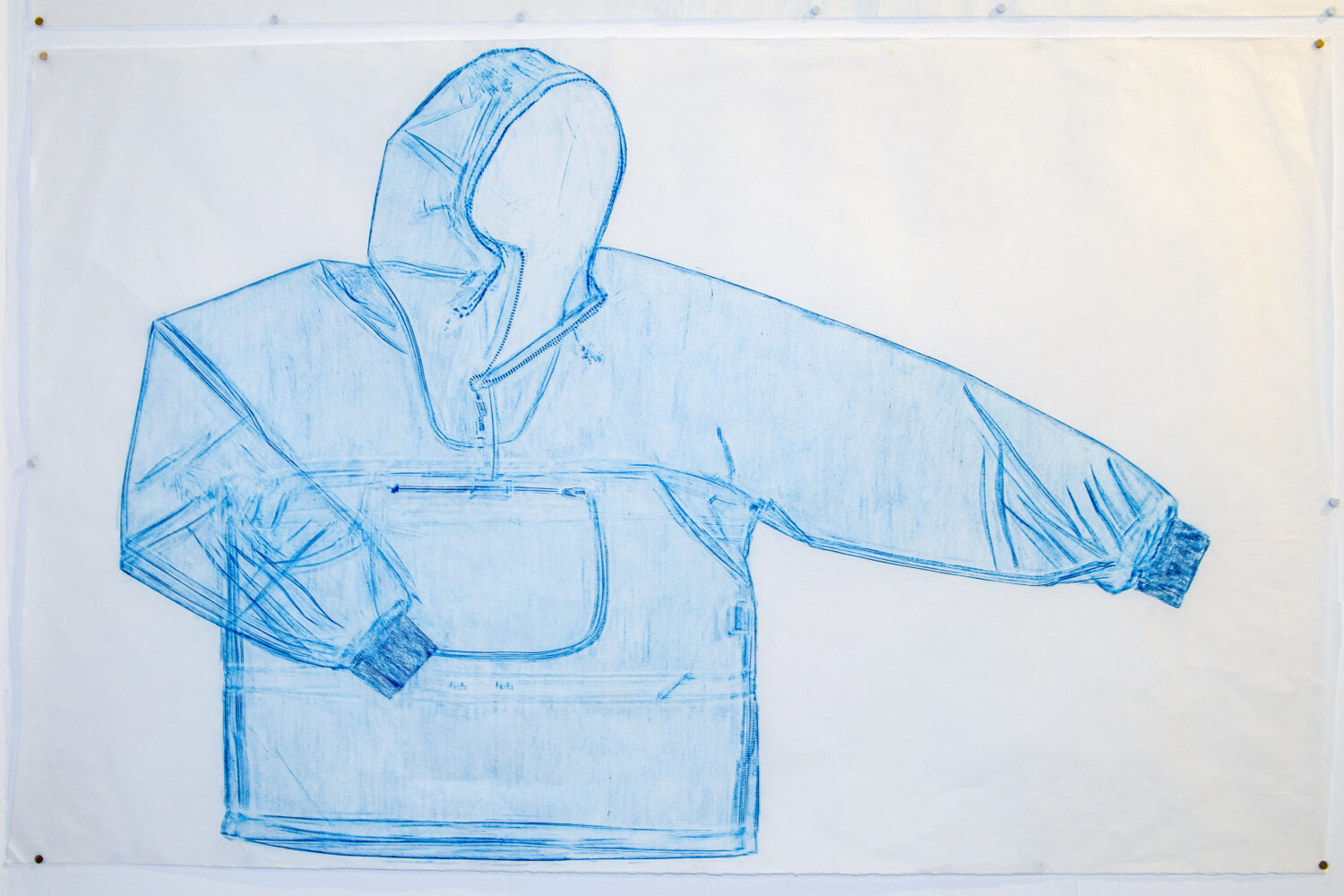

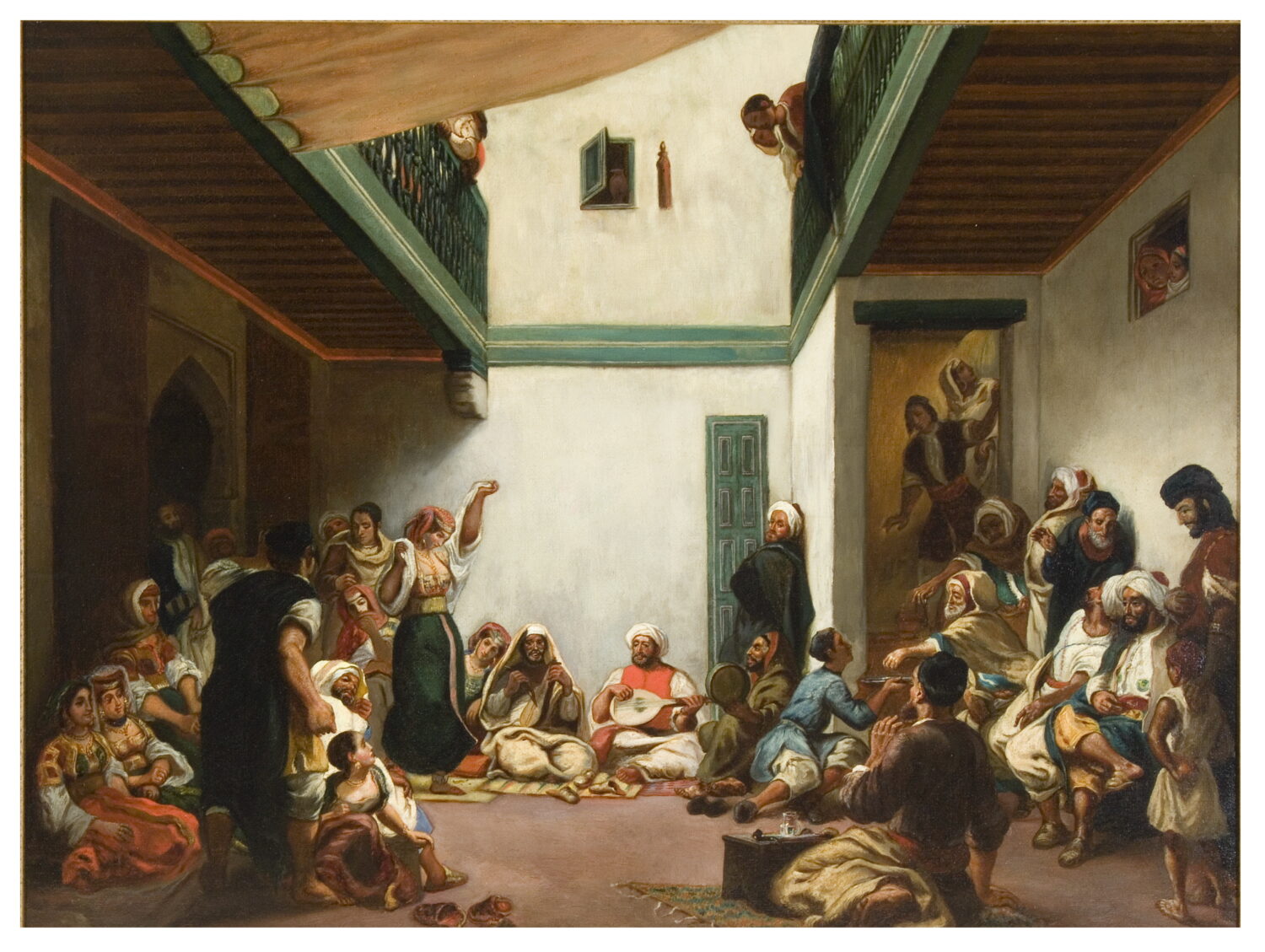

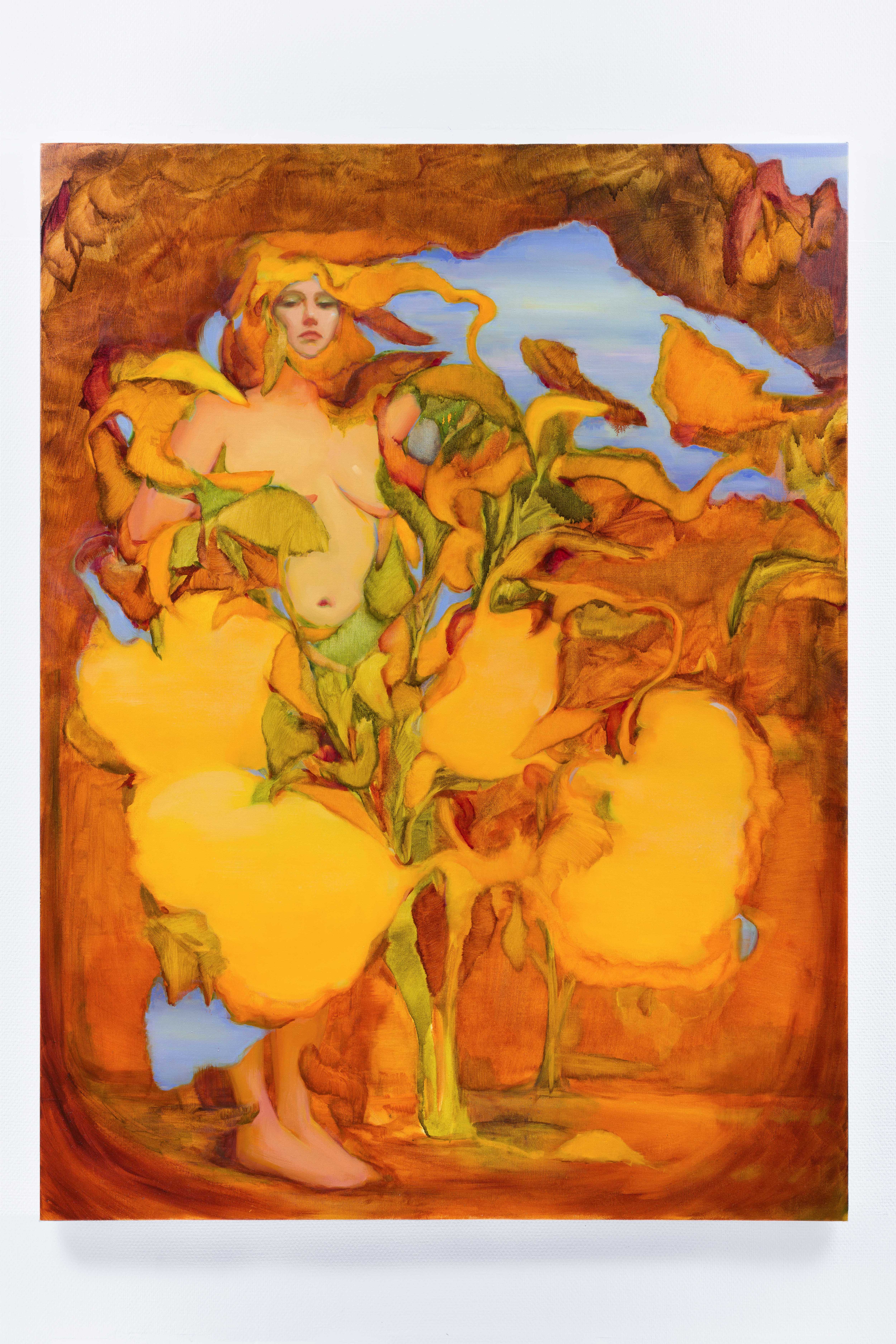

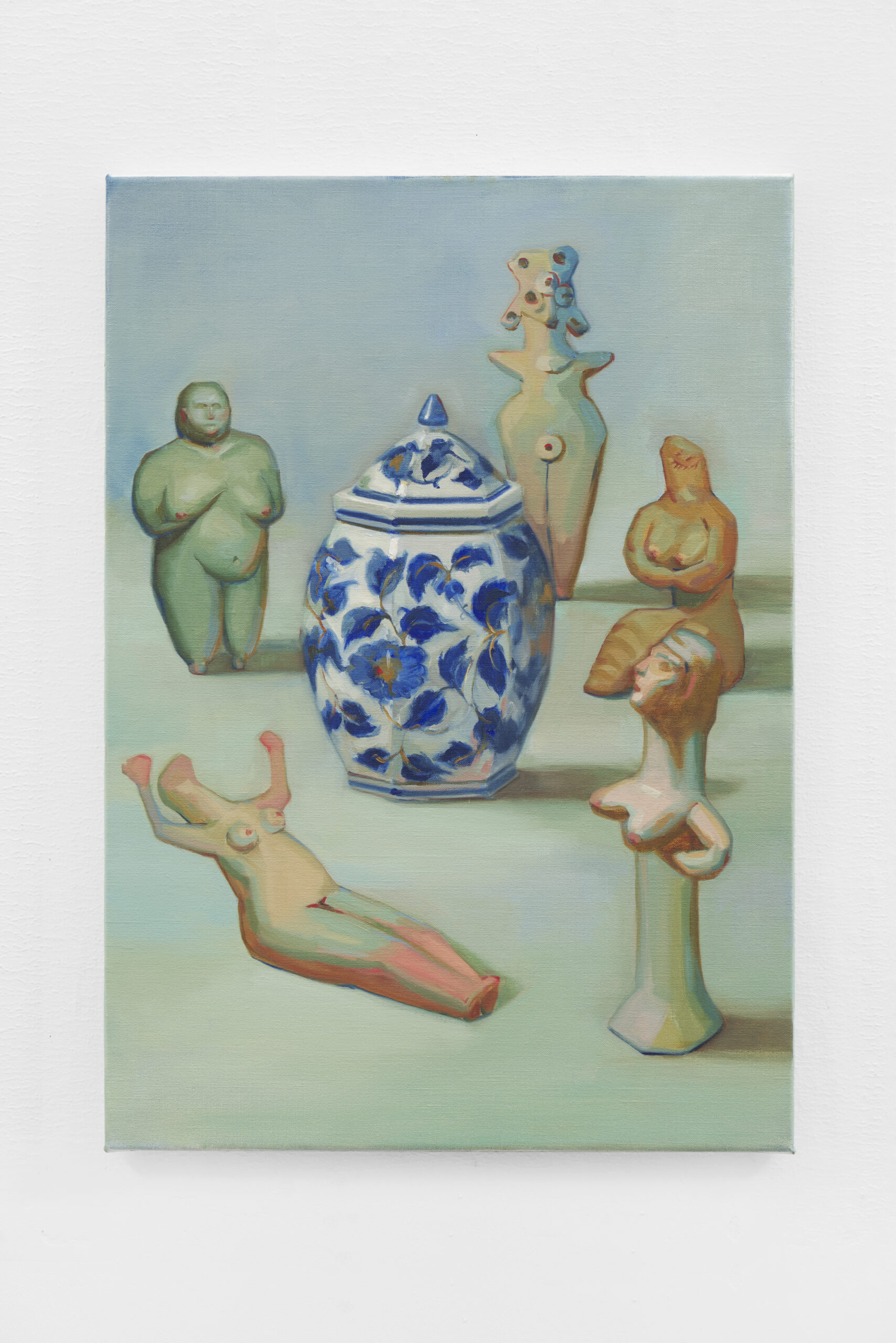

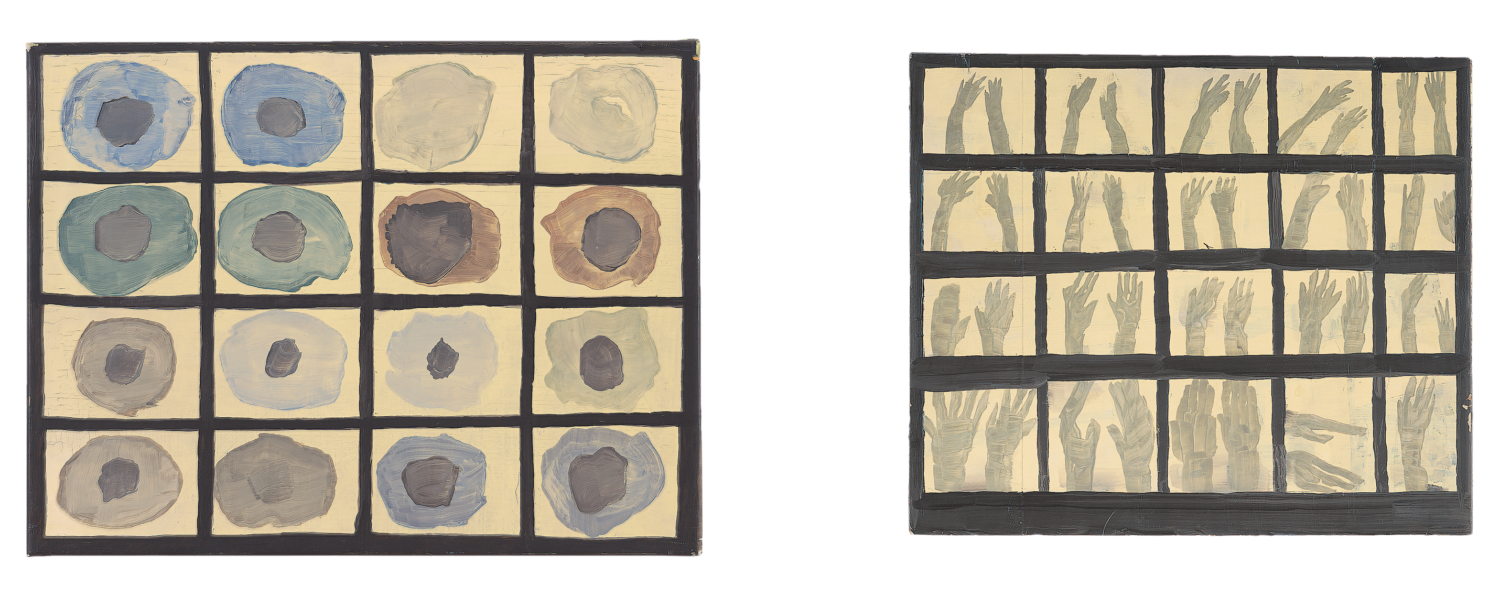

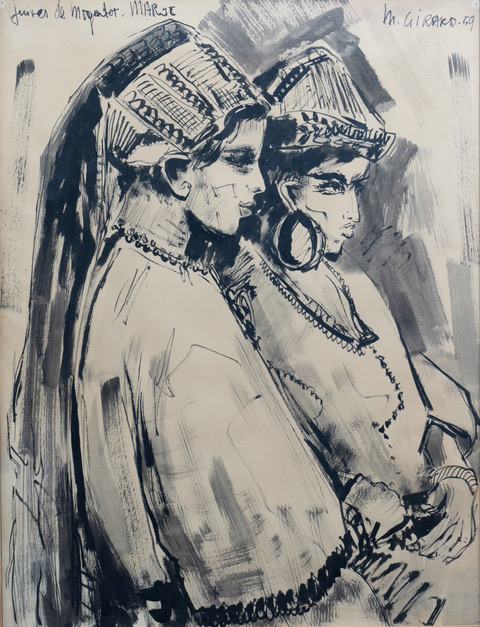

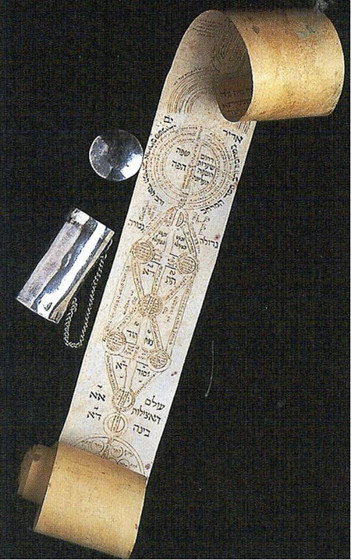

En écho aux assemblages de Charlemagne Palestine, le deuxième parcours propose un dialogue autour du textile, en croisant les collections du Musée Juif de Belgique, celles du Centre de la Culture Judéo-Marocaine et les interventions de quatre artistes contemporains : Jennifer Bornstein, Richard Moszkowicz, Elise Peroi, Arlette Vermeiren. Ce jeu d’associations libres rappelle que le travail du textile est, en soi, une pratique rituelle. La place des femmes y est centrale. Il montre aussi que les tissus ne sont jamais de simples parures : ils sont tour à tour des lieux de mémoire, les symboles d’une célébration, ou des accès au sacré.

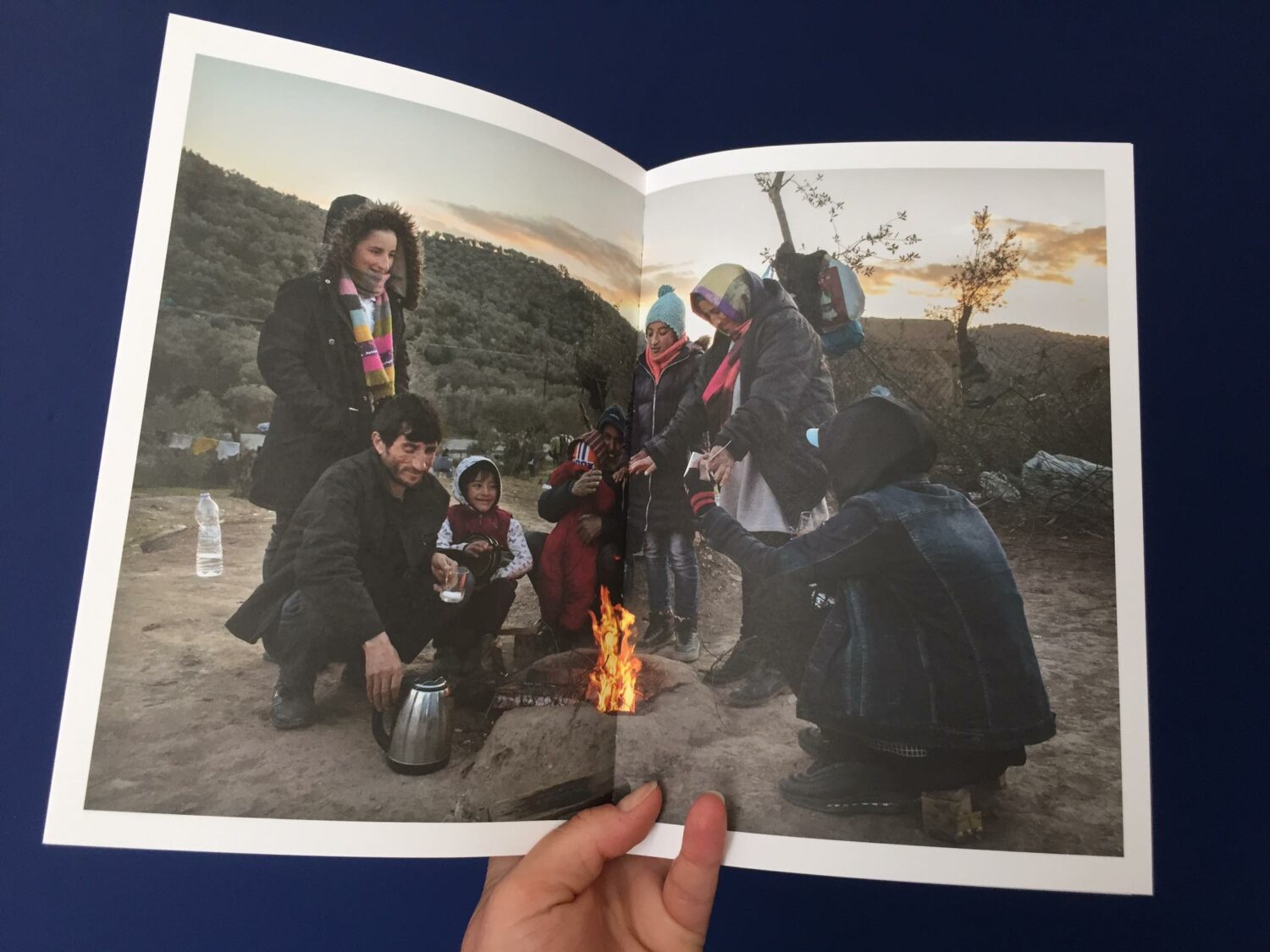

À travers un programme de performances, le troisième parcours interroge la résurgence contemporaine des croyances et des rites. Hilal Aydoğdu, David Bernstein, Barbara Salomé Felgenhauer, et Zinaïda Tchelidze repensent ici l’espace muséal, pour créer un laboratoire intime et sensoriel, dans une tentative de réenchantement du monde.

Geste symbolique, Passage n’est pas seulement le point final d’un programme d’expositions déployé dans ce bâtiment depuis plus de vingt ans. Cette exposition est aussi un questionnement sur le nouveau Musée Juif à venir, qui imaginera, lui aussi, de nouvelles formes de passage.

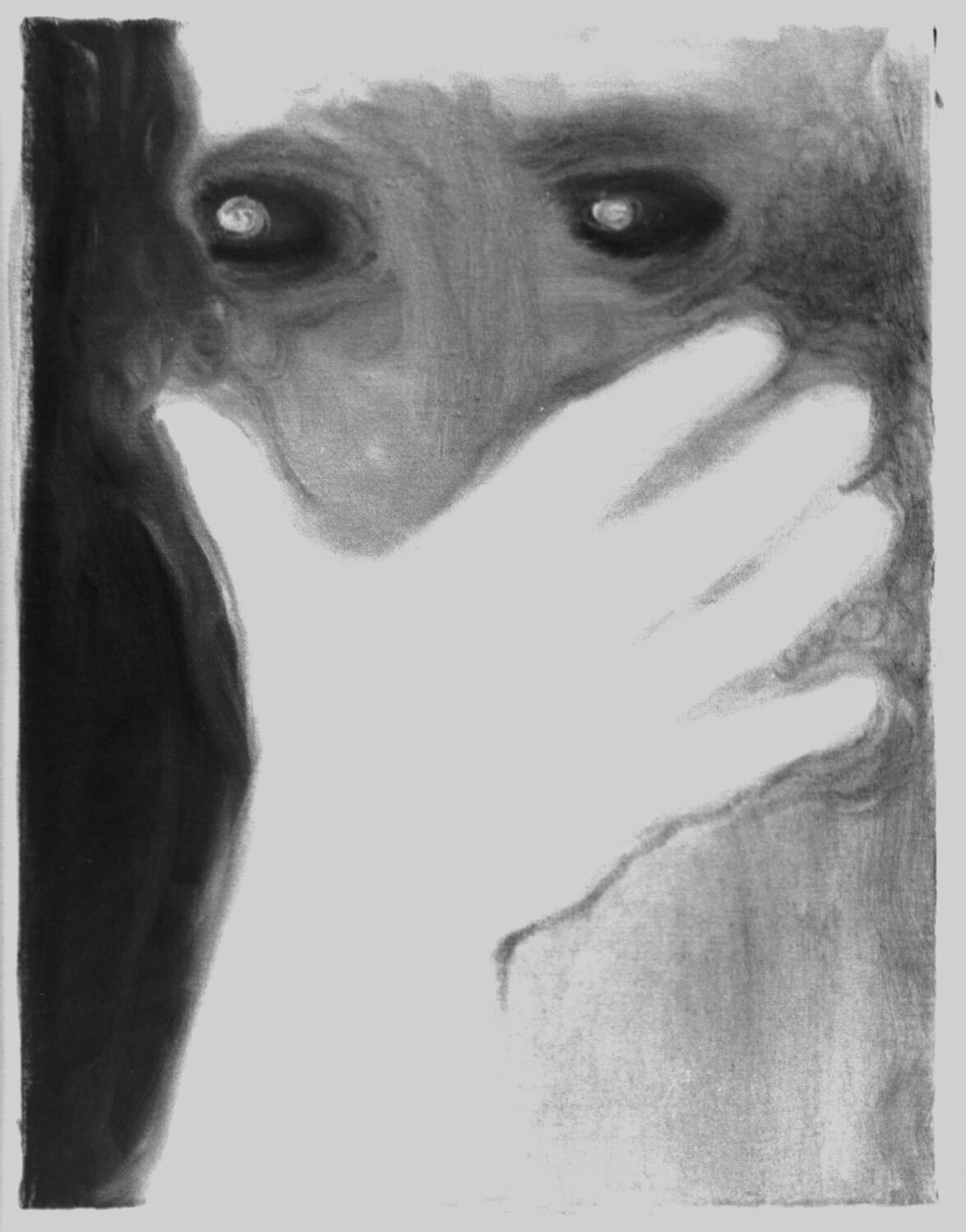

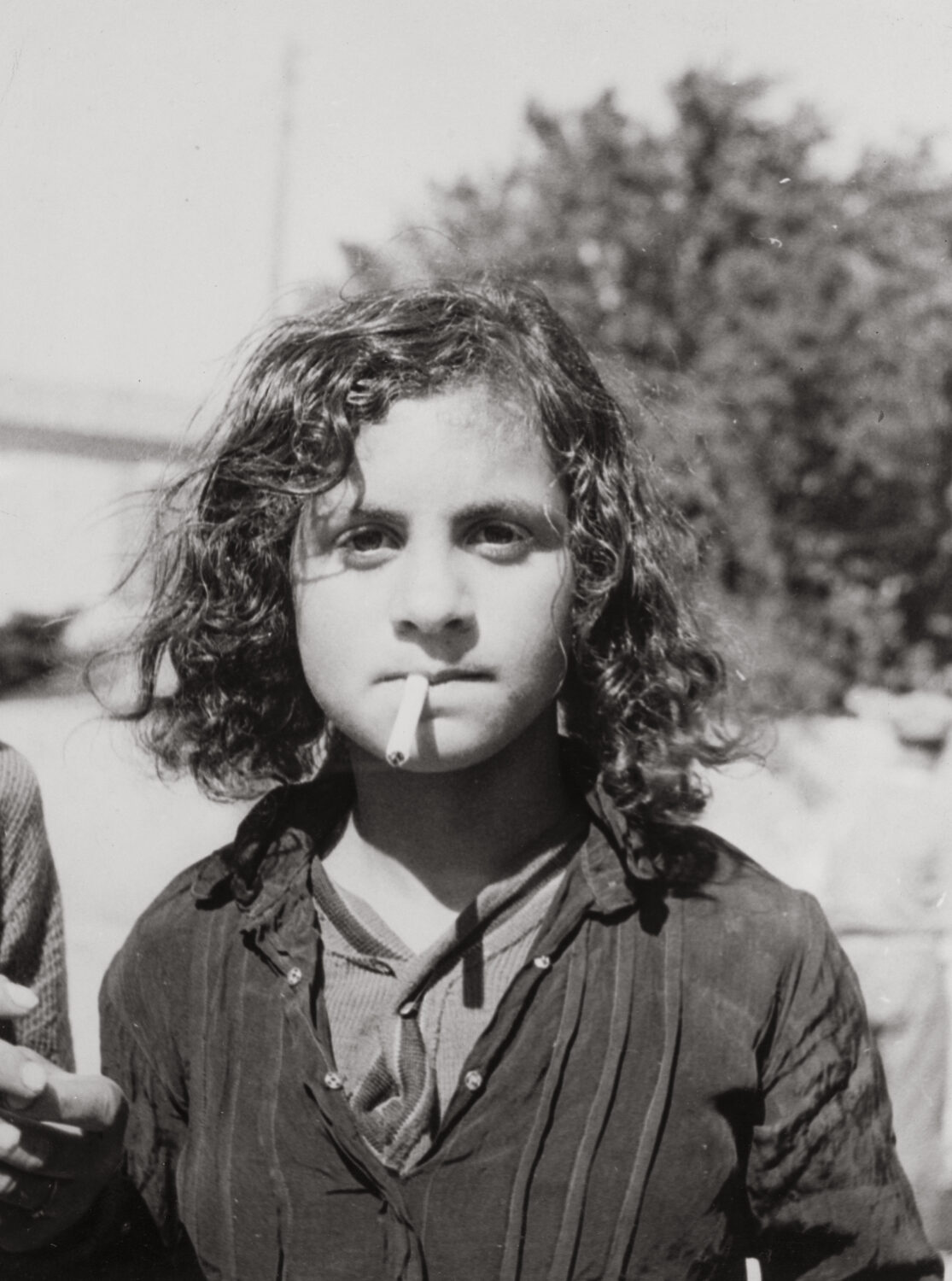

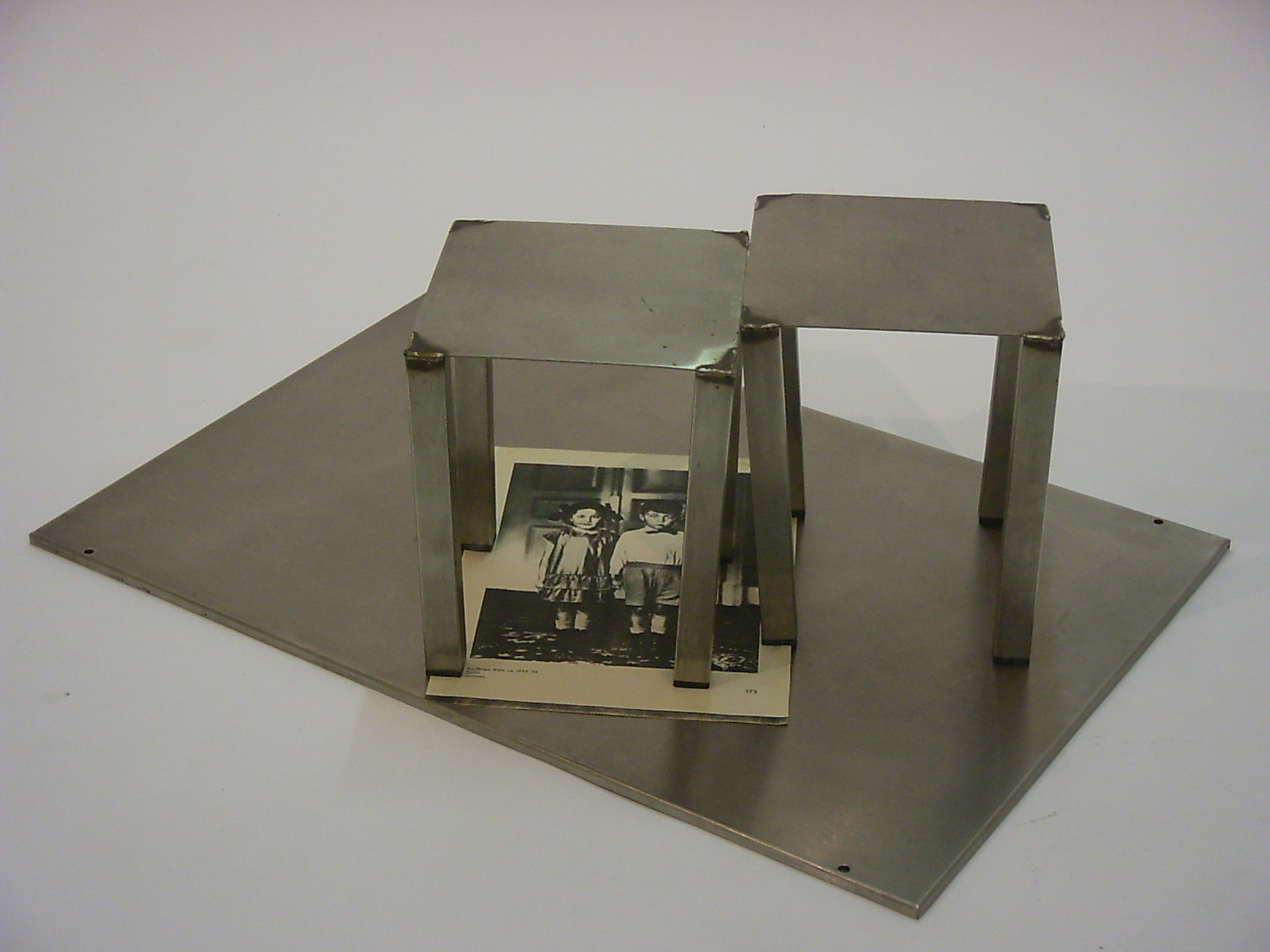

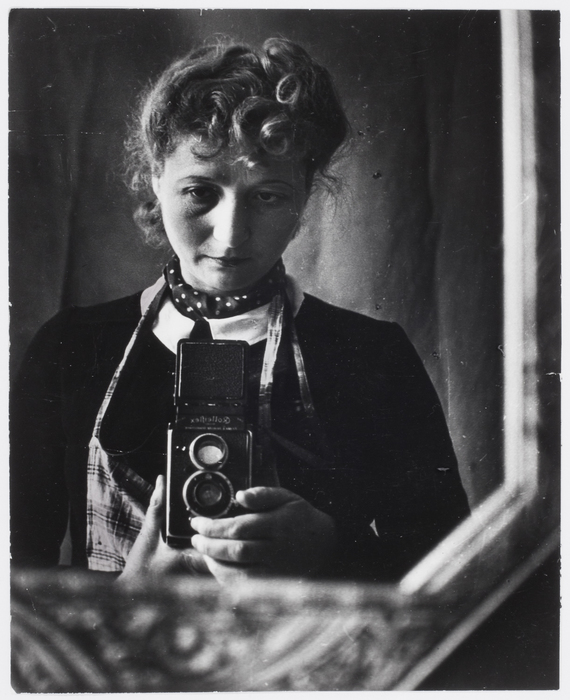

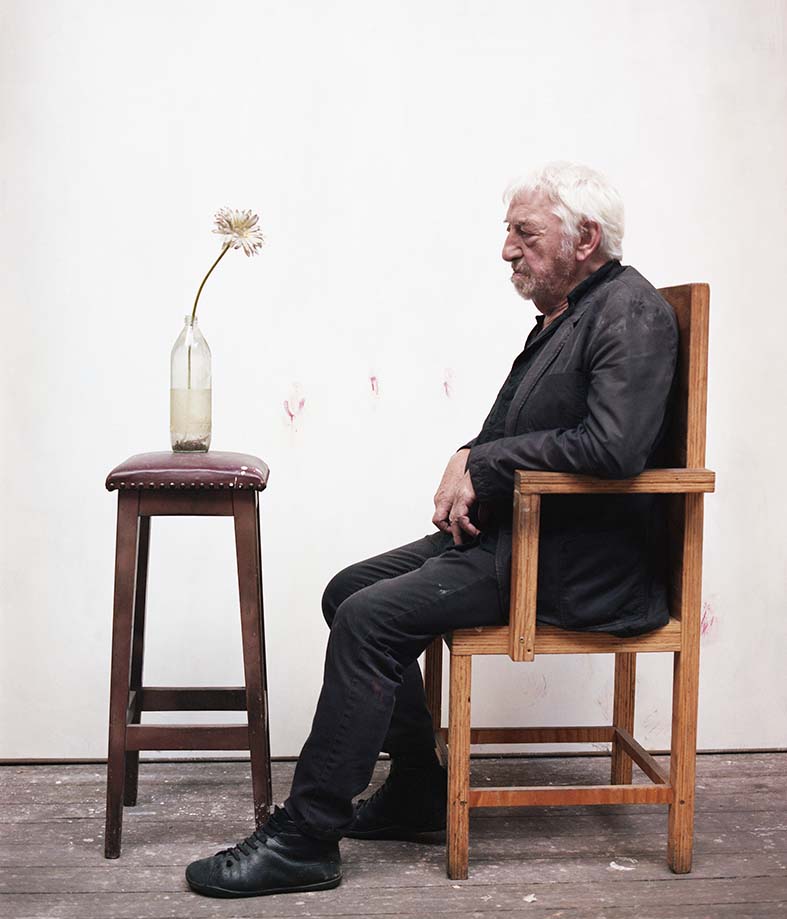

Nikolay Karabinovych. (Photographie : Christopher Pugmire)

Nikolay Karabinovych. (Photographie : Christopher Pugmire)